「血液の流れが幹細胞を制御する」-No.486

- nextmizai

- 2025年1月11日

- 読了時間: 10分

血液の流れが幹細胞を制御する

―流体力学的刺激が造血幹細胞を休眠・保護することを解明―

本研究のポイント

1.一酸化窒素※1(NO)高発現造血幹細胞※2(NOhiHSC)は、定常状態では休眠状態を維持し、免疫細胞からの攻撃を回避し、移植時には長期にわたる強固な再生能力を示すことを発見した。

2.骨髄3次元イメージング技術により NOhiHSC が骨末端部に多く存在することを解明した。

3.骨末端部に多く存在する血管内皮が、血流シアストレス※3 によって誘導される免疫制御分子 CD200 を介して造血幹細胞の NO 発現と幹細胞性を維持していた。

以上より、血管は単なる血液が流れる“道”ではなく、幹細胞や炎症細胞を制御する組織への“扉”であることが示され、新たな再生・免疫抑制・炎症制御への治療応用の可能性が示唆された。

図1:造血幹細胞のヒエラルキー中で最上位に位置する幹細胞は一酸化窒素(NO)を高発現することを発見した。この NO 高発現造血幹細胞(NOhiHSC)は、骨末端部に存在する免疫制御分子CD200 高発現血管に囲まれていた。CD200 は血流シアストレスによる一次繊毛刺激を介して血管内皮に誘導される。CD200 高発現血管に隣接する NOhiHSC では CD200 レセプターを介した NO 産生からオートファジーが亢進し、高い幹細胞性と休眠状態が維持される。

研究概要

幹細胞は再生能力の維持に適した生息場所(幹細胞ニッチ※4)に存在することが、概念上の考えとして知られていました。しかし、異なる幹細胞ニッチが、そこに存在する幹細胞の再生能力に違いを形成し、さらに免疫細胞からの攻撃を回避する能力(免疫寛容)を制御しているのかどうかについては不明でした。

名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学の古橋和拡 講師、丸山彰一 教授とコロンビア大学の垣内美和子 ポストドクター、ハーバード大学 上田亮介 ポストドクター、ハーバード大学 藤崎譲士 准教授の共同研究により、造血幹細胞の中で最も再生能力の高い幹細胞は主としてヘアピン構造状の血管が多い骨末端部に存在し、一酸化窒素(NO)が高発現することを発見しました。

この NO 高発現造血幹細胞(NOhiHSC)は、定常状態では休眠を維持し、移植時には高い再生能を示します。そしてこの細胞は、シアストレスが強くかかる毛細血管叢に存在し、同部位の血管内皮細胞上に CD200 が高発現することを骨髄3次元イメージングにより世界で初めて証明しました。

同部位の分子学的解析を進め、シアストレスセンサーである一次繊毛タンパク質 IFT20 刺激が血管に CD200 を含めた免疫制御分子の高発現を誘導し、免疫細胞からの攻撃を回避できる部位(免疫特権部位)を形成することを明らかにしました。さらに、CD200 高発現血管に隣接する NOhiHSC では CD200 レセプターを介した NO 産生からオートファジー※5 が亢進し、移植時の高い再生能力と定常状態での休眠状態が維持されることを発見しました。また、免疫分子 CD200 を介して骨髄3次元イメージングで幹細胞ニッチを可視化することで、幹細胞ニッチという概念を実体化することに成功しました。本研究では、幹細胞ニッチにおける個別の機能として考えられていた免疫特権と幹細胞ヒエラルキーの維持が免疫制御分子 CD200 を介して連結されることを分子レベルで明らかにしました。

本研究での発見は、血管・血管周囲細胞を制御することで、組織幹細胞の制御から組織再生へ発展する基盤となるものです。また、がん組織にも同様のがん幹細胞が存在し、血管に囲まれていることから、がんの上流細胞から根治する新たな治療へも応用できる可能性があります。さらに、シアストレスが強い血管において免疫制御分子の増強が局所の炎症制御・組織恒常性の維持に関わっていることから、新たな免疫抑制・炎症制御・組織再生への治療法開発につながることも期待できます。

背景

体性幹細胞内の不均一性は、異なるニッチと関連している可能性があります。脳、消化管、肝臓、肺、大血管など、さまざまな部位がニッチとして機能することが報告されています。造血幹細胞に関して、初期には造血幹細胞が骨内膜の骨芽細胞と共局在することが示唆されていましたが、最近の研究では、造血幹細胞が骨髄洞様血管に存在することが示されています。

また、造血幹細胞は骨髄細動脈や骨幹部 H 型血管と共局在するとの報告もあります。このような食い違いが、幹細胞内のヒエラルキーによって説明され、さらに免疫学的特性の違いと関連づけられるかどうかは、未だ不明です。

精巣、胎盤、毛根を包んでいる皮膚組織である毛包は、免疫特権部位と呼ばれる免疫学的な聖域として機能しています。そこでは、幹細胞に対する免疫反応が複数のメカニズムによって抑制されています。このような保護機構により、免疫特権部位では外因性免疫抑制を行わなくても、寛容を獲得し、同種移植片や異種移植片を長期間生着することができます。体性幹細胞が広く免疫抑制的であるかどうかは不明なままでしたが、本研究グループは最近の研究から、造血幹細胞がユニークな FoxP3+制御性 T 細胞(Treg)※6を介して免疫特権を維持していることを示しました。

しかし、免疫特権が造血幹細胞の不均一な性質や特定のニッチ部位によって規定されるのかどうかは、分かっていませんでした。

この論文において、本研究グループは免疫特権がこれまでに報告されている造血幹細胞内のヒエラルキーを規定するのに役立っているかを検証し、さらに造血幹細胞サブセットの中から、免疫特権が高く、強力な再生能力を有する幹細胞を同定することで、骨髄内の高度に免疫保護的なニッチの特徴を明らかにしました。

研究成果

本研究グループは、分化細胞の移植では拒絶される同種異系※7 において、同種異系造血幹細胞が骨髄においてユニークな分布パターンを示すことに注目しました。

今回の研究で、同種異系造血幹細胞は、外因性免疫抑制を行わなくても、同種異系マウスの骨髄内で生存していることが分かりました(図2)。さらに、この場所には、鋭いヘアピンカーブ状の構造を形成する特殊な毛細血管が局在していました(図2)。このような構造はシアストレスを誘発し、一酸化窒素(NO)レベルを上昇させる可能性があります。eNOS ノックアウトを用いた先行研究では、NO が造血を制御していることが示唆されています。また、循環造血幹細胞は高レベルの NO を発現し、NO によって造血幹細胞が血中に出ていくように制御されていることが報告されています。しかし、NO が造血幹細胞やニッチ内の階層性を規定しているのか、あるいは免疫特権を制御しているのかは不明でした。

本研究グループは、NO が特殊な血管ニッチに関連する免疫特権の高い、再生能力の強力な造血幹細胞を規定し、制御していると仮定した上で、この命題を検証しました。

図 2:同種異系造血幹細胞は、骨髄において免疫抑制剤がなくてもシアストレスが強い部分に生着した。

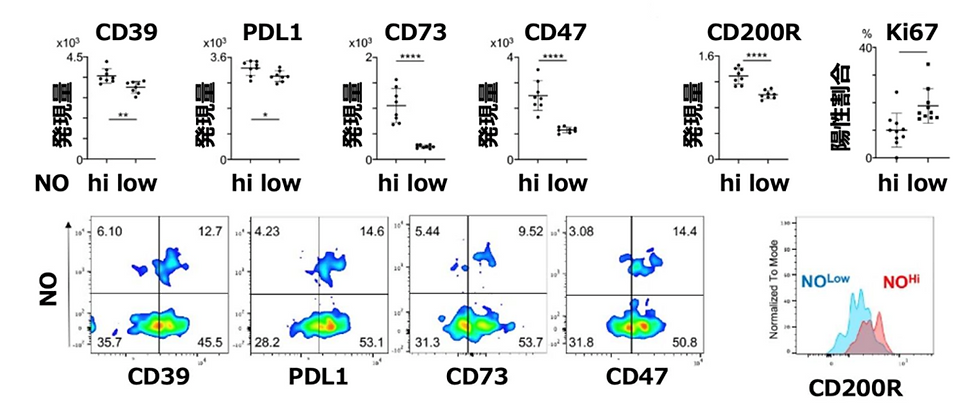

本検証において、NOhiHSC は造血幹細胞内の 10-15%であり、CD39・PDL1 といった免疫制御分子を強く発現し、また CD200 レセプター(CD200R)の発現が高く、その増殖が抑制されていることを見出しました(図3)。次に NOhiHSC の幹細胞としての能力を骨髄移植により証明しました。NOhiHSC は血液細胞を効率よく再構成することから幹細胞能が高いことが示され、さらに時間が経つにつれ増殖を示すものや、2回目の移植(二次移植)においてようやく増殖を示す休眠状態の再生能の高い幹細胞であることを発見しました(図4)。

図 3:NOhiHSC は免疫制御分子・CD200 レセプター(CD200R)の発現が高く、休眠状態であった。

図 4:NOhiHSC は、血液細胞を効率よく再構成することから再生能力が高い。さらに遅れて増殖を示す休眠状態の再生能力の高い幹細胞であった。

NOhiHSC は CD200R を発現するが、そのリガンド※8である CD200 は骨末端部で強く発現します。さらに、NOhiHSC は CD200 高発現血管叢に存在します。また、CD200 高発現血管は、シアストレスセンサーである一次繊毛を発現していることを確認しました(図5)。

そこで、CD200 高発現血管は、一次繊毛タンパク質 IFT20/CD200/eNOS シグナルを通して、NOhiHSC の再生機能を制御し、さらに免疫防御を誘導するかを、血管内皮特異的に CD200 または一次繊毛を欠損させたマウスを用いて証明しました。

図 5 a: CD200 は骨末端部に発現が強い

b: NOhiHSC は CD200 高発現血管叢に存在する。

c: CD200 高発現血管は一次繊毛を発現する。

今後の展開

本研究では、血液の流れが生み出すシアストレスが、幹細胞ニッチにおける免疫制御分子の発現を制御し、幹細胞そのものの再生能・休眠状態を維持させることを明らかにしました。幹細胞はさまざまな組織に存在しており、本研究の成果は、血管・血管周囲細胞を制御することで、組織幹細胞の制御から組織再生へ発展する基盤となるものです。また、がん組織にも同様のがん幹細胞が存在し、血管に囲まれていることから、がんの上流細胞から根治する新たな治療へ応用できる可能性があります。さらに、シアストレスが強い血管において免疫制御分子の増強が局所の炎症制御・組織恒常性の維持に関わっていることから、新たな免疫抑制・炎症制御・再生への治療法開発につながることも期待されます。

用語説明

※1 一酸化窒素(NO):

一酸化窒素の生物機能の発見に対して 1998 年のノーベル生理学・医学賞が贈られた分子である。現在も、血管医学、血圧、免疫、再生においてその役割・創薬の研究が精力的に進められている。

※2 造血幹細胞:

「幹細胞」とよばれる細胞はさまざまな組織に存在し、その組織において必要な細胞へ変化(分化)することで組織恒常性を維持している。最近では、幹細胞も均一ではなく、より分化能の高い細胞や休眠している細胞分画が存在することが報告されている。幹細胞性が高い細胞は、定常状態では休眠しているが、移植時には増殖し効率的に骨髄を再構築する。

幹細胞の中でも造血幹細胞は、赤血球、白血球、血小板へ分化する大元の細胞である。成人では、そのほとんどが骨髄の中に存在し、血液へ赤血球、白血球、血小板を供給する。造血幹細胞は、血液細胞におけるヒエラルキーの最も上位に存在する組織幹細胞で、自己複製能によって骨髄内で常に再生され、一生を通じて枯渇することはない。最近では、造血幹細胞の中にもさらなるヒエラルキーが存在することが示唆されている。

※3 シアストレス:

液体が流れると、その液体に接する面にすべらせるように作用する応力が働く。このずり応力をシアストレスと呼ぶ。

※4 幹細胞ニッチ:

幹細胞が存在する特別な微小環境を幹細胞ニッチと呼んでいる。「幹細胞ニッチには、幹細胞が幹細胞としての性質を維持するための微小環境がそろっている」という観念から生まれた。最近、微小環境の特徴を裏づける分子が多く報告されることで、概念から実際のイメージングとして幹細胞ニッチを捉えることができるようになってきている。本研究でも CD200 を用いることで造血幹細胞ニッチをイメージングで同定した。

※5 オートファジー:

この細胞内機構は、2016 年にノーベル医学・生理学賞を受賞している。細胞がみずからの細胞内成分やミトコンドリアなどの細胞小器官を分解して、再利用する細胞内システムである。これにより、細胞エネルギーバランスを維持し、不純物を除去することで、細胞の恒常性・増殖・発生・分化を調節する。

※6 FoxP3+制御性 T 細胞(Treg):

制御性 T 細胞(Treg)は、核内に Foxp3(forkhead box protein P3)と呼ばれる転写因子を発現し、免疫抑制の機能を示す。免疫応答を抑制して、自己免疫疾患やアレルギーの発症を防ぐ。

※7 同種異系:

移植の際によく使用する用語。同じ種(例:マウスとマウス)であるが、主要組織適合性(MHC)が違うことから移植片が拒絶を受ける。

※8 リガンド:

リガンドとレセプターは鍵と鍵穴のような関係にあり、あるリガンドは特定のレセプターに結合することで、細胞内にシグナルを伝える。

コメント